目次

「風土(ふうど)」とは何か?

私がベトナムにしばらく住んでいて驚いたことの一つに、「活発な時間が早い」というのがあります。日本でも早朝から活発な人は多く見かけますが、ベトナム人はより多くの人がいて、より多くの活力を感じます。早朝から公園で多くの人が年齢問わず運動していました。

ベトナムの活気ある社会を理解するには、その特有の風土を読み解く必要があります。風土とは、ある特定の土地における「気候や地形などの自然的要素」と、「そこに住む人々の生活様式、慣習、精神構造などの文化的・社会的要素」が一体となって形成された、その土地固有のありさまを指す言葉です。単に気候や地理だけでなく、それらが長い時間をかけて人々の生き方や国民性に深く影響を与え、独特な文化や社会構造を形成した状態を表します。

これらの観点からベトナム人の文化や環境が生んだベトナム人の人間性について紹介します。

1. 温帯と熱帯の作物の違い:長期思考と短期思考の源泉

ベトナムの風土が生み出した生活様式を理解するための鍵は、農業の歴史にあります。ベトナムが属する熱帯・亜熱帯地域と、日本や欧米などの温帯地域では、主要な作物の特性が根本的に異なり、これが人々の時間感覚(長期思考・短期思考)に決定的な差を与えました。

温帯の長期思考を育んだ「穀物」

温帯地域で主食とされてきたのは、米や小麦といった穀物です。これらの穀物は、水分が少なく、適切に乾燥させれば何年も腐らずに長期保存が可能な特性を持っています。さらに、温帯には冬という農作業ができない厳しい季節が存在するため、人々は冬を越すために、秋に収穫した作物を計画的に備蓄する必要がありました。

温帯 = 穀物 + 冬の存在 => 備蓄 => 長期的な計画性(長期思考)

このサイクルにより、温帯の文化では「未来のために今を我慢して投資する(備蓄や貯金、農業投資)」という長期思考が合理的な生存戦略として定着しました。

熱帯の短期思考を育んだ「芋類・根菜類」

紀元前2000年頃には既にベトナムで稲作が始まっており、米はベトナムの食文化の基盤として定着しました。米は最も手に入りやすく、加工しやすい主要な穀物でした。

イモ類が主食を「補完」した時代

イモ類が主食として中心となったのは、主に食糧難の時代や貧しい農村部です。

また、ベトナム戦争中や戦後の貧しい時代、あるいは天候不順で米の収穫が少なかった時代には、米だけでは家族全員の要求を満たせませんでした。過去の日常の食事では、炊いたご飯にトウモロコシ、ジャガイモ、キャッサバ(タピオカの原料)などを混ぜて量を増し、主食として食べていたことがしばしばありました。このため、イモ類やトウモロコシは、「米の代用品」あるいは「米の補助食」として、食生活を支える上で極めて重要な存在でした。

そして、イモ類は米ほど水や手間がかからず、荒れた土地でも育つため、自給自足の農村地域では貴重な食料源でした。

ベトナムを含む熱帯地域でこれらのイモ類は、水分が多く、加えて高温多湿の環境下では非常に早く腐敗してしまいます。さらに、熱帯では穀物のように土壌の養分が流出しやすいため、長期的な大規模農業が温帯ほど発展しにくい特性もあります。

熱帯 = 芋類・根菜類 + 高温多湿 => 短期的な消費 => 即時的な合理性(短期思考)

このため、熱帯の文化では「備蓄はリスクであり、今あるものを迅速に消費する」という短期的な合理性が、最も効率的な生き方として進化しました。

2. なぜみんな早起きなのか?:熱帯気候への身体的・社会的な適応

ベトナムの街が日の出前から活気に満ちる「早起きの文化」は、この風土と、それに根ざした短期的な合理性に基づく適応の象徴です。

酷暑と湿度の回避

日中の気温が30℃を超え、湿度が非常に高くなる熱帯気候において、人間の活動が最も快適かつ効率的になるのは、太陽が昇りきる前の涼しい早朝です。公園では太極拳やジョギングに勤しむ人々、路上カフェでは出勤前にフォー(Phở)などの朝食を楽しむ人々が溢れ、主要な生活活動がこの短い快適な時間帯に凝縮されます。これは、目の前の「最も快適な時間」を逃さず利用するという短期的な合理性が、身体的な知恵として定着したものです。

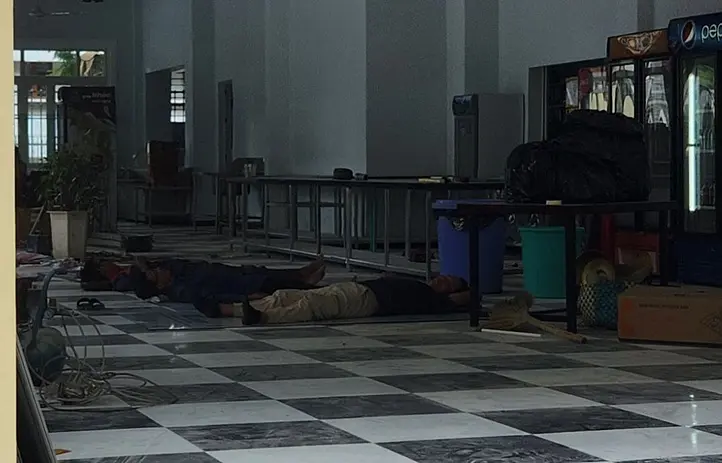

昼寝の合理的意味

朝早く活動する分、暑さがピークに達する昼過ぎには、多くの企業や商店が一時的に営業を休止し、昼寝の時間を取ります。これにより、酷暑を避け、体力を温存し、午後からの活動効率を高めることができます。バイクタクシーのドライバーさんもバイクの上で横になって、場所がないならその辺の床で昼寝をします。このリズムは、暑い国における非常に洗練された時間管理術と言えるでしょう。

3.市場の鮮度問題:短期保存が合理的な即時消費文化

ベトナムの市場のあり方にも、短期思考の合理性が深く関わっています。

日本人から見たこの写真の食材たちは衛生面でとても不安になりますよね。当たり前のように買っている現地の人々はなぜ迷いなく市場の食材を買えるのでしょうか。

「鮮度=今」の絶対的な価値

先の作物の特性と高温多湿の環境から、食材の腐敗スピードが速いため、長期的な保存の技術や備蓄は伝統的に発展しにくく、「今、手に入る鮮度」が食材の価値を決定する絶対的な基準となります。市場では、午前中の早い時間に新鮮な肉や魚が並び、売れ残る前に売り切ることが理想とされます。消費者は、スーパーで冷凍保存された食材よりも、市場で「今」仕入れたばかりの新鮮な食材を好んで購入します。

そのためローカルなお店では朝に食材を仕入れ、鮮度が落ちる昼前に売り切ってその日は閉店するお店もあります。

現地の人に直接聞いてみると「朝仕入れたばっかりだから新鮮で安全だよ」と言っていました。それでも管理方法に疑問を持つのは日本の文化に侵された弊害なのでしょうか。真相は不明です。

日々繰り返される購買行動

多くの家庭では、長期的な計画に基づいて食材を大量に買い込むのではなく、その日、あるいは翌日使う分をその都度市場で購入する「即時消費型」の購買行動が主流です。これは、無駄を排し、常に最も新鮮なものを手に入れるという、風土に根ざした極めて合理的な食習慣なのです。

4. ベトナム人の人柄と国民性:「勤勉さ」と「短期的な結果への集中」

ベトナム人の国民性は、風土に根ざした合理性と、長い歴史の中で培われた精神構造が複雑に絡み合って形成されています。

勤勉さと教育熱

ベトナム人は、全体的に非常に勤勉で真面目、かつ学習意欲が高いことで知られています。これは、激しい戦乱の歴史の中で、教育とスキルアップこそが貧困から脱出し、家族を守る唯一の手段であったという経験から来ています。また、家族の絆を何よりも大切にする「家族第一主義」が社会の根幹にあり、旧正月(テト)に家族が一堂に会することは、社会生活の何よりも優先されます。

短期的な結果への集中と即応性

ビジネスやプロジェクトの進行において、日本人のような長期的な計画や段階的なプロセスよりも、目の前の具体的な結果や利益を迅速に求める傾向が強いとされます。

これは、気候や作物によって育まれた短期的な合理性が、戦乱による不安定な社会情勢の中で「未来は不確実であり、確実なのは今得られる結果である」という考え方に強化された側面があります。しかし、この集中力と即応性は、ベトナム人が持つ高い行動力や問題解決能力につながっており、急成長を続けるベトナム経済のダイナミズムを支える重要な要素となっています。

結論:風土に根ざしたベトナムの知恵

ベトナムの「早起きの文化」「即時性の高い市場」、そして人々の「短期的な結果を重んじる側面」は、すべて熱帯という風土と、そこで育つ作物の特性、そしてそれに対する合理的な適応の結果です。

温帯の穀物文化が計画性という「長期的な備え」の知恵を育んだのに対し、熱帯の芋類文化は「今を最大限に生きる」という短期的な合理性の知恵を育みました。この風土に根ざした生活の知恵と合理性を理解することが、ベトナムという国と、そこに暮らす人々のエネルギッシュな生き方を深く理解する鍵となるでしょう。